首页>春秋>口述历史

我在“丽山院”的日子

——秦始皇帝陵兵马俑考古发现亲历记

吴永琪指导文物保护工作

发掘出土的青铜剑

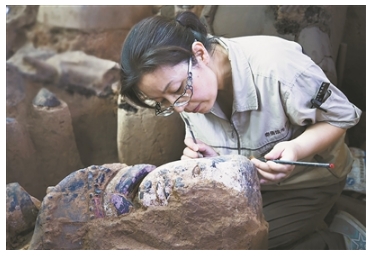

秦俑一号坑彩绘清理现场

吴永琪在修复铜车马

1974年秦始皇帝陵兵马俑被发现时,我就职于陕西省革委会文化局(今陕西省文化和旅游厅),分管全省的文物、考古、博物馆工作,也经常来到秦俑发掘工地。1978年底,我被调到即将开馆的秦始皇兵马俑博物馆。

多年间,我亲眼见证了秦始皇帝陵周边翻天覆地的变化,感受着半个世纪以来秦陵、秦兵马俑流光溢彩的点点滴滴。

从初出潼关到申遗成功

1974年3月,秦兵马俑的发现如春雷炸裂。当年年底,国家文物局发出指令:为迎接四届全国人大会议,各省、市、自治区精选新出土文物,在北京做一个大型展览,向四届全国人大汇报。由此,也抽调了包括秦兵马俑在内的部分陕西文物参展。我是陕西三人筹展工作组成员之一,参与筹展工作。

在调展名单里,陕西的主要展品是四尊秦俑和两匹陶马。为此我到了秦俑发掘现场,挑选适合展出的文物。因时间紧张,只能把残破的陶片装箱,运到中国革命历史博物馆(今国家博物馆),由那里的修复师负责修复,我在现场协助。待修复完成,也就到了预展时刻。

预展是秦兵马俑的首次公开亮相。人们从未见过如此之大的陶俑陶马,现场观众即便都是常年从事文物考古工作的各省专家,仍然被这几件出现在博物馆展线上的秦代文物所震撼;到正式展出时,来自各省的全国人大代表更是在展柜前难以挪动脚步。

在预展现场,时任国家文物局局长王冶秋同志提出“陕西文物还要再加重分量”,当场点名要求将咸阳出土的玉“羽人乘马”、玉“皇后之玺”,以及秦俑坑出土的铜剑等三件文物尽快送到北京参展。

陕西工作组当即安排我连夜返回西安,拿到文物后马上送往北京。

我把两件玉器简单包装好,分别放在上衣的两个口袋里,将秦俑坑出土的那柄长剑装进一个木盒,就这样登上了开往北京的火车。路上,同车厢里的人聊天说“临潼出土了秦始皇的宝剑,吹毛断发削铁如泥”云云,我听着心里发笑,谁能知道那宝剑就在我身后的铺位上呢?

那时年轻,不知道害怕,胆大包天。要是放在今天,以这样的方式运送三件一级文物,我想没有一个人敢做此事。

我于1987年11月被任命为秦俑博物馆副馆长,分管业务工作。我到任后的第一个重要任务,就是按照上级要求,配合“秦始皇帝陵及秦兵马俑”申报世界遗产工作。

由于秦俑的发掘引起世界瞩目,国家有关部门决定以“秦始皇帝陵及秦兵马俑”为项目名称,向联合国教科文组织申报世界遗产,这也是我国首次申报世界遗产。在国家文物局和陕西省文物局的安排下,由我负责组织秦俑博物馆力量,汇集必要的文字和照片等繁杂的材料,严格按照国家文物局和联合国教科文组织的要求,反复修改、呈报。最终,“秦始皇帝陵及秦兵马俑”以其独特的历史地位、珍贵的艺术价值获得批准,成为我国首批世界文化遗产。

成为中华文化名片

1998年6月,我刚刚被任命为秦俑博物馆馆长不久,就遇上时任美国总统克林顿访问中国。而且,他第一站就要来西安,参现秦俑博物馆。他在观看秦兵马俑的最初时刻,神色矜持,不苟言笑;随着介绍的深入,他逐渐表现出好奇探索的表情,不断地向我提出问题,与我交流。他告诉我,几年前蒙代尔(时任美国副总统)来看兵马俑,他很遗憾没有一起来,今天终于满足了夙愿。总统夫人希拉里接着说:“希拉克(法国前总理)多次对我们说,一定要去看看兵马俑那个博物馆。今天终于看到了。”

随着参观的深入,在秦俑一号坑这个排列整齐的军阵面前,克林顿夫妇完全恢复了一个普通参观者的心态,并接受我的邀请,把一个事先准备好的俑头亲手装到一尊兵马俑的身上。参观接近尾声,克林顿竟然脱口而出:“我真想在这里做馆长。”听到这句话,我简直无言以对,只好回应道:“您可以做馆长,我可当不了总统。”言罢双方会意地一笑。

除了克林顿,仅在我担任馆领导的20多年里,就先后接待过100多位外国的国家元首。

加固秦俑一号坑

秦俑一号坑发掘展出以来,公众的关注点都在那些比真人真马还要高大威猛的陶俑陶马身上;文博圈内的人,还关注着这些俑、马坑的土遗址的保护。

秦俑土遗址与秦兵马俑是一个整体,两者之间不可分割,正因为这两者同时存在于一个空间,才产生了人类文明史上独树一帜的世界遗产。土遗址是历史遗存中的独特表征,也是中国古代遗址的特色。通过发掘土遗址,可以大致反映出或者是先民生活的村落、城市概况,或者是某一时代、某一建筑的基本结构布局。

秦俑坑就是一个庞大的、距今2200多年的建筑土遗址。由于它的年代久远,历史上又遭受过自然和人为的破坏;又因考古发掘后,土遗址内部水分蒸发,导致出现许多裂缝,土遗址已经非常脆弱,有着坍塌的危险。

经过反复讨论测试,在1989年5月初,秦俑一号坑土遗址加固工程开始施工。工程使用的是德国巴伐利亚州文保局赠送的风冷无振动钻机。

秦俑一号坑东壁是加固工作的重点。秦人修建俑坑,坑内地面距坑口垂直高度4米,在坑壁内又夯筑了一圈3.5米高的二层台。加上修建一号坑保护大厅时压在坑口的建筑废土,东壁的高度5米有余。如此高的垂直土立面,一旦垮塌,对近在咫尺的秦兵马俑会形成毁灭性的破坏。

与加固土隔墙一样,我们采取的方法仍是机械加固。先清除掉压在俑坑东壁上南北长62米、东西宽3米、厚1.5米,总计270余立方米的建筑废土,然后在俑坑东壁土立面上按一定距离间隔开槽,埋入在地下加固后的钢立柱,在每根立柱顶端连接向东平伸的钢架,其终端与保护大厅的基础墙连接;各个立柱之间再横向连接,形成一个网状的保护框架,确保东壁土立面不会坍塌。保护框架完成后,在第三门道的立面外表,用木材复原了俑坑封门立柱和棚木结构,帮助游客具象理解俑坑的建筑结构。

俑坑加固工作完成后,在俑坑东壁平面上开辟了一条贵宾参观通道,使贵宾可以站在坑口的位置观看俑坑;坑口建筑废土的清理,还可以使一般游客的观赏视野变宽,能够在同一位置上看到过去看不到的前排兵马俑。

为记录这项工作,我们写了一篇文字,连同几枚硬币,一起封入容器,埋在加固东台的钢架旁边,以待后人再次加固秦俑坑土遗址时参考。原文如下:

加固一号俑坑东壁记

本坑自发掘十余年来,土质遗迹风化干裂,裂缝状如走蛇,长者丈许,宽亦盈拳,其岌岌之处,尤以东璧门道间四座土区为甚,不加固不足以解终日之惶惶。因此,由袁仲一、吴永琪、王关成、方国伟提出方案,于公元一九八九年五月四日由方国伟率领郑宁、刘洪涛、吴志斌、邢天堂、刘军发、毛炳均、刘占成、张志军、周铁及数十位经济民警、十数位民工,将钢材加工形成栅栏使之周围土台,辅以砖砌垫脚、木架复原,终达加固之初衷。此工程共移动二百七十四方填土,使用二千三百公斤钢材,三方木料,费资人民币二万余元,历时百余日,同年八月二十六日竣工,为保存珍贵遗产,弘扬中华文化竭尽薄力,以少后人贻嗔也。至此,忧心稍释,喜而成文以记之。时值农历己巳年孟秋。吴永琪谨识,袁仲一书。

秦始皇兵马俑博物馆保管部

一九八九年八月廿日

秦兵马俑感召了台湾同胞

秦兵马俑曾多次到我国台湾地区展出,台湾方面筹展的何传坤博士和董敏先生也就与我成为好朋友。董敏先生是我国近代著名考古学者董作宾先生的二公子。2000年我再次去台湾时,董敏先生向我表示,他和哥哥董玉京先生经过反复商议,希望把他家收藏的其先父董作宾先生的遗著遗物捐献给秦俑博物馆。

董作宾先生是我国著名甲骨学家、古史学家、“甲骨四堂”之一。20世纪30年代,随着甲骨学的迅速崛起,中国出现了一批饮誉海内外的大学者,其中郭沫若、董作宾、罗振玉、王国维四人更卓然而为大家,他们的字分别为“鼎堂”“彦堂”“雪堂”“观堂”,“甲骨四堂”由此而来。

念及董作宾先生长期发掘殷墟,平生研究甲骨,我提议将先生的遗著遗物捐到安阳殷墟博物馆更为妥切。董敏先生说:“我与家兄玉京商议多时,皆认为先父的遗物还是放到秦俑博物馆更为妥当、安全。豫陕两地我们都看过多次,以贵馆的管理水准和文保技术,放到你们这里,董家是放心的。”并表示,除过董作宾先生的遗著《殷历谱》孤本,先生亲笔书写编纂的手书本《平庐影谱》,还有先生在发掘殷墟时期的笔记、用过的文具和部分遗墨都要捐献。

《殷历谱》是董作宾先生根据甲骨卜辞资料编纂的一部巨著,借殷墟出土的甲骨卜辞中有关天文历法的记录,来解决殷商的年代问题。《殷历谱》精算殷商年代,被学者陈寅恪推为“抗战八年,学术著作第一”,感叹“唯有合掌赞叹而已”;是研究甲骨文和殷商史的绝好参考资料。

《平庐影谱》是董作宾先生亲笔书写编纂的编年体自传,图文并茂,时间截至董作宾50岁因眼疾绝笔,堪称珍贵。曾阅书无数的著名历史学、古文字学家李学勤先生看过此书以后对我说,他是首次见到《平庐影谱》,还说“这是研究董作宾以及甲骨文的第一手资料,实在是太宝贵了”。

经过双方协商准备,2002年初春伊始,董敏先生携带全部捐献品来到秦俑博物馆,点交后存入文物库房专柜。同时开始筹备“董作宾先生手稿墨迹暨董作宾商文化学术研究展”,展览的整体设计由董玉京先生的妻侄曾慕德先生义务承担。此展览于2002年4月30日正式开幕,并在剪彩现场举办了捐献仪式,秦俑博物馆向董玉京、董敏二位先生颁发了捐献证书。

2009年秦俑博物馆开馆30周年之际,我又安排重新影印出版了《殷历谱》和《平庐影谱》,以使这两部重要的学术著作重新登入图书庋藏系列,不至于断代失传。

董作宾先生遗物捐献后的20多年时间悠乎而逝,何传坤、董玉京、董敏三位台湾贤德先生,还有大陆学界泰斗李学勤先生,均已先后辞世往生。然而他们的举止言行仍历历在目,想起来时,我的脑海里依旧会浮现出他们的音容笑貌。

“一院多馆”丽山园

在秦陵项目的务虚阶段,陕西省政府曾设想建设“秦始皇帝陵博物院”,但也有不同意见,认为项目名称应叫“秦皇陵遗址公园”。在建设过程中,我反复思考,力图把这两方面意见统在一起。最终,提出了“建设一个以秦俑博物馆为基础,以秦陵遗址公园为依托的秦始皇帝陵博物院”的提法;在秦陵建设工程即将收官之际,我又依照文献记载,用“丽山园”取代了“秦陵遗址公园”这一名称,与秦俑博物馆合体,形成“一院多馆”结构,从而形成秦始皇帝陵博物院,使其符合博物馆体系。这些提法,已为社会接受并沿用。

2010年9月27日,在丽山园开园仪式上,我邀请了因工程需要被征地搬迁的农民兄弟,代替到场的省委书记、省长剪彩,使他们感受到:农民也参与到了文物保护大业之中。

随着剪彩的完成,秦始皇帝陵博物院正式驶入历史轨道,我也荣膺首任院长。这里,引用我在丽山园开园前夕写的一篇祭文片段,略述一下工程概况:

据史载,始皇初继位,穿治骊山,及并天下,徒送诣七十万人,经四十年骊山陵始具规模。其后,历经各朝,虽有维护,亦遭兵燹。至新中国成立,仅存一抔黄土。又十年,国务院公布保护,然牧童农夫游人竖子仍以平常心待之。

公元1974年,秦陵兵马俑石破天惊,渐引各级政府重视,遂有博物馆、院之建立。其后,秦始皇帝陵列入世界遗产名册,进而由陕西省政府组织对帝陵陵区的探查、规划、保护、研究,并有部分陪葬的发掘展示,以彰显帝陵之宏大。

进入21世纪后,秦陵遗址保护工程由陕西省文物局指挥启动,临潼区政府全力配合,乡镇居民、单位积极响应。本工程历时十年,征地四千亩,移民八千人,动用民夫机械无数,投资八亿元人民币,将帝陵外城以内悉数收入园区,一期工程告成,并于近日对社会开放,供民众学习、休息、瞻礼,同时,将继续对帝陵的保护,对陪葬的探查,对陵区的开发,以利于社会发展,以利于帝陵永续。

赫赫始皇,奠我国疆,肇造制度,首立政纲。我辈子孙,承祖余荫,守陵责重,惟谨惟勤。

秦陵铜车马修复记

同为秦始皇帝陵陪葬坑的出土文物,1980年12月在秦陵封土西侧出土的两乘铜车马,其实与秦兵马俑也是密切相关的。

秦陵铜车马出土伊始,陕西省政府就开始组织力量,由陕西的文物修复技师和西安黄河机器厂的多工种工人师傅组成修复组,我也是修复组成员之一。我和修复界前辈柴忠言先生一起,做前期调研准备工作。本着“先易后难”的原则,1982年开始动手修复二号铜车马,历时一年,完成了对二号车的修复。在1987年七八月份,省文物局又委任我组织团队,主持一号铜车马的修复工作。不到一年时间,修复组就在二号车修复经验的基础上,完成了对一号铜车马的修复,并于1988年5月1日把两乘铜车马组合展出,与观众见面。

10年后,我们开始组织“一号铜车马修复工程”的国家级鉴定工作,通过鉴定后还申报获得了1997年度的“国家文物局科技进步二等奖”和国家科委颁发的“国家科技进步二等奖”。陕西的文物修复保护专家用精湛技艺,科学准确地复原了这两乘铜车马,也使得这一组珍贵文物永久性留在了陕西。

修复过程中,我们曾遇到了很多难以解决的非技术方面的困难,最典型的是白银的问题。铜车马部分构件因承重需要,必须使用中温银钎焊,这就需要用白银做焊条。在20世纪80年代,作为贵重金属的银子在市场上是买不到的,修复工作一时陷入困境。偶然一次机会下,时任省长于明涛陪客人来到铜车马修复室,我便报告了此事。于省长当即决定,由他负责让人民银行解决问题。很快,修复组就拿到了制作焊条的银子。

在秦兵马俑身边的这50年时间,很漫长,也很短暂。唐朝诗人陈子昂在《登幽州台歌》中“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,凭今吊古,无限感慨。50年里,我从未及而立,到年逾古稀,时时被秦兵马俑的威武雄壮所震撼。没有秦兵马俑这个平台背景,就不会有我的那些故事;有了秦兵马俑的独立于世,这个世界就展现出了另一番流光溢彩的景象。

守护秦陵、秦兵马俑的人会老,而这处世界文化遗产不会老,秦陵、秦兵马俑将永葆青春。

[本文作者系十届陕西省政协常委、秦始皇帝陵博物院(秦始皇兵马俑博物馆)名誉院长(馆长),本文摘自政协陕西省委员会编《三秦印记·乡土·陕西考古人说》,编辑过程中有调整和删节]

编辑:廖昕朔